Камни заговорили, открытие армянских ученых

проф. Г.А. Ваганян

Посвящается

20–ой годовщине катастрофического

землетрясения в Армении, Посвящается

20–ой годовщине катастрофического

землетрясения в Армении,

7 декабря 1988г.

Вместо Аннотации

“Дело в том, что и культурное прошлое Армении, по нашему убеждению, нельзя представлять и даже непозволительно изучать иначе, чем как существенную и творческую часть всемирной культурной общности. Армянская нация, та самая армянская нация, для которой нынешние господствующие силы затрудняются определить место на земном шаре для самостоятельной спокойной жизни и отказывают в самом этом праве, не видят даже усыпанную тысячами и тысячами великолепных культурных памятников исконную обетованную землю армян, где жил этот народ, неразрывными и неопровержимыми узами связанный со всем цивилизованным человечеством и особенно с народами Европы, - эта

самая армянская нация не только облагораживает их, но и является важнейшим звеном для изучения возникновения и путей развития всех их культур” (Марр Н. 1925).

Введение

В данной работе обобщены

результаты исследований, охватывающих двадцатилетний период времени в рамках

проекта «КареДаран - АркаЛер» (www.iatp.am/ara) по накоплению, оцифровыванию, систематизации,

классификации, сопоставлению и оценке наскальных рисунков (петроглифов),

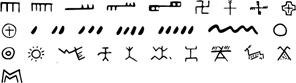

обнаруженных на территории Армении. В итоге в таблице 13 даны типичные знаки и символы, извлеченные

из компьютерной базы армянских наскальных рисунков (7-6 тыс. до н.э., Гегамские

и Варденисские горы, а также горы Сюника) в сравнении с символами культуры

Винча (6-5 тыс. до н.э., Старая Европа). При этом знаки культуры Винча

представлены тремя группами: символы, датируемые ранним периодом в развитии

культуры Винча, затем символами общими для всех периодов и, наконец, другие

символы (http://www.omniglot.com/writing/vinca.htm).

Ключевые слова: наскальные рисунки, символы, знаки, рисунчатое письмо, речь, язык,

мышление.

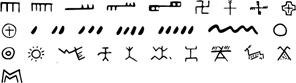

Анализ знаков каждой группы таблицы 13 в отдельности и в целом показывает, что символы

Винча и типичные символы армянских наскальных рисунков (архетипов знаков рисунчатого

письма) не только сходны, но и идентичны. Причем уровень идентичности выше

у более ранних символов. Полная (100%) идентичность наблюдается у 28 символов Винча

раннего периода, 90% - у 37 общих символов Винча и около 80% - у других 142

символов Винча.

Таблица 13

Типичные символы армянских наскальных рисунков (7-6

тыс. до н.э.) в сопоставлении с символами культуры Винча (6-5 тыс. до н.э.)

* Из таблицы армянских иероглифов (http://www.iatp.am/culture/hieroglyphs.htm)

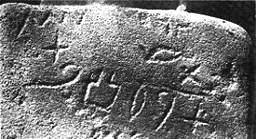

** Лори, Апаран, Бронза, нач. 2 тыс. до н.э., 9см., Государственный

музей Армении

*** Космическая модель, 2 тыс. до н.э., Севан

Z - Античный

армянский иероглиф

ZZ - Лори,

конец 2 тыс. до н.э.

Таким образом, общий вывод, основанный

на результатах исследований 142 знаков таблицы

13, однозначен - знаки Винча восходят к культуре символов протоармянской

системы наскального искусства (рисунчатого письма). Это поразительное

открытие убедительно свидетельствует о существовании древнейшей сети

межкультурной коммуникации Старой Европы (представленной в культурах Старчево и

Винча, 6-5 тыс. до н.э.) и Армянского нагорья (представленной в культуре

протоармянской цивилизации, 7-6 тыс. до н.э.).

То существенное заключение, к которому

приводит нас этот факт, может быть изложен следующим образом: Армянское

нагорье было теснейшим образом связано с другими культурными центрами

современного ему мира. В 6-м тысячелетии до н.э. на земле уже

существовал целый ряд таких культурных центров, и они вовсе не были (как

долгое время думали историки, археологи, искусствоведы и культуроведы) обособлены друг от друга, а напротив, были связаны между собой как постоянными

сношениями, так и взаимодействием идей и знаний. В сферу этих отношений

входили также культурные племена и народы, населявшие в те века Старую Европу и

Переднюю Азию, обе стороны Кавказского хребта и области древней Армении

(Сардарян С.А. 1967, 2004; Айвазян С.М. 1977, 1986, 2008; Петросян С.Б. 1987;

Мартиросян А.А. 1971, 1982; Мовсисян А. 1992, Турчанинов Г.Ф. 1999; Любин В.П.,

Беляева Е.В., Годзевич Б.Л. 2004, 2005, 2008).

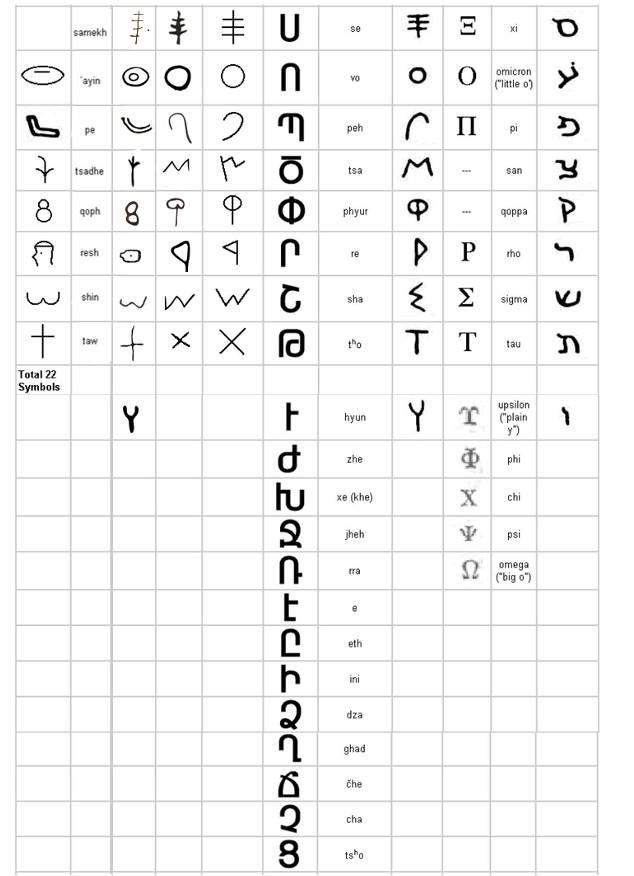

Результаты проведенных исследований позволили также идентифицировать

первоисточник происхождения и идейного содержания знаков финикийского консонантного

алфавита (1300г. до н.э.). В таблице 13а представлены знаки самого древнего в

мире протосинайского (1700г. до н.э.) и финикийского алфавитов в сопоставлении

с основными знаками, архетипами армянского рисунчатого письма, выявленными в

базе армянских наскальных рисунков. Сравнительный

анализ символов таблицы 13а и систематизированной таблицы знаков 13б, составленной

авторами на основе публикации Мурадяна Ф.М (1993) о 180 пиктограммах из Апаранского

района, выдолбенных на камнях кромлехов погребальных сооружений

поселении-крепости на берегу Апаранского водохранилища в 3-х км. к юго-востоку

от села Кучак, датируемых в пределах 18 – 14 вв. до н.э., привел к следующему выводу: типичные знаки, архетипы рисунчатого письма из армянских наскальных рисунков

являются прототипами апаранской писаницы, протосинайских и финикийских алфавитных знаков и символов.

Таким образом, становится видимой результирующая точка

(«альфа и омега») решении проблемы происхождения древнейшего в мире алфавита. Армянское нагорье (точнее территории современной Армении) было ключевым местом зарождения

культуры речевого и визуального мышления людей, обеспечивших непрерывное и синергетическое

генерирование и накопление знаний, выраженных в глубине и качестве познания и

описания окружающей действительности, мира. Армянское нагорье стало

уникальным центром знаний, формирования когнитивной информации и коммуникации,

производства и трансфера материальных и нематериальных ценностей, сыгравших

исключительную роль в становлении культуры в мире в целом и, в частности, в

Старой Европе, Передней Азии, в Сирии и Палестине (Марр Н. 1925, 1990; Брюсов В.

1916, 1940).

До недавнего времени многие ученые семитологи

придерживались того мнения, что на создание знаков финикийского алфавита

оказало большое влияние псевдоиероглифическая протосинайская символика (см. таблицу 13а), которая, в

свою очередь, является результатом трансформации предшествующей ей культуры

идеограммной формы письма, используемой в Египте. В Египте были обнаружены камни

со знаками (проф. Дж. Дарнелл и его супруга 1999, 2005), которые были

идентифицированы в качестве возможных прототипов финикийских символов.

Некоторые ученые попытались прочесть эти знаки на древнем арамейском языке. Они

выдвинули гипотезу, что при создании алфавита древним семитам помогли египтяне

со своим опытом иероглифического письма.

Однако результаты исследований армянских «наскальных

документов», которые сами “подсказывают, рассказывают и утверждают”, причем на доступном

языке, говорят о другом. Ученый мир сегодня продвинулся на шаг вперед к осознанию

новых подходов и открытий, и должен быть готов к пересмотру устаревших взглядов.

С учетом новых выводов потребуются новые исследования, новые концепции по корректировке

и реконструированию истории древнейших цивилизаций, по выявлению траекторий,

критического пути («ориентированного графа без петель и контуров») в идентификации

алгоритмов трансформации петроглифов, наскальных знаков, символов письма, закономерностей

передачи архезнаний, в том числе, речевых навыков, имплементации культур

различных племен и народов и их роли в становлении, развитии и сохранении

материальных и нематериальных ценностей (Ароян Н.О. 1972, 1973, Anati E. 2005; Martirosyan H.

2005, 2008; Погосян Г. 1987, 2007, Vahanyan V.G. 2008, 2009).

Таблица 13а

Таблица 13б

Таблица новонайденных пиктограмм из Апаранского района

(составлена на основе публикации Мурадяна Ф.М.)

Учитывая выводы о том, что в основе происхождения

египетских, хеттских, индийских и урартских идеограмм и иероглифов лежат артефакты

армянского наскального искусства (культуры рисунчатого и идеограммного письма),

можно заметить, что творцы древнейшей формы письма и их наследники непрерывно дополняли

интеллектуальный капитал, который обеспечил диалектическое отражение и влияние

«содержания на форму» и соответственно «формы на содержание» (Ваганян Г.,

Степанян А., Кочарян Л., Ваганян В. 1985, 1993, 2004, 2005).

Этот опыт интеллектуальных достижений различных исторических

эпох, связанных с деятельностью генетически родственных друг другу ранних

охотников, собирателей, скотоводов и земледельцев в виде различных этапов генезиса

визуальной и оральной коммуникации; языка и речи; наскальной живописи;

рисунчатого письма; идеограмм и иероглифов; алфавитного письма (фонетического,

силлабо-псевдоиероглифического и консонантного) позволил их наследникам дойти

до изобретения современного национального алфавита с включением гласных букв.

Такой путь проделали далекие предки армянского народа, аборигены Армянского

нагорья.

Еще в 1925г. академик Марр Н. отметил, что в

современном армянском языке сохранились уникальные знания и артефакты

(лингвистические и языковые архетипы, мыслительные протоструктуры и связи)

древнейших народов с которыми предки армян находились в межкультурных коммуникациях.

Многие из народов не дожили до наших дней, но память о них, психологические,

этнические и лингвистические следы их деятельности, чувства, эмоции, способы мышления

и характеры поведения в форме соответствующих когнитивных семантических идей, слов

и их «комбинаций» имплементированы в армянском языке, в его диалектах.

В 1993г. была подготовлена и в 2006г. опубликована монография

«Каменная летопись цивилизации» (Ваганян Г., Ваганян В.) о феномене

знаниеемкости, информоемкости и информативности «каменного протоармянского

языка» – одного из древнейших в мире. В ней предложены когнитивная модель

эволюции мышления человека каменной эпохи, алгоритмы дизайна первых простейших идей

– слов и структура ключевых понятий протоязыка, а также модель описания языковой

картины мира. Армянский язык обозначен как «не тлеющий очаг, носитель

скрытых знаний, протокультуры и искусства древнейших цивилизаций Европы и Азии,

Востока и Запада».

Авторы аргументировали выводы о том, что творцы мотивов

самых ранних наскальных рисунков обладали развитым мышлением и речью, коммуникационными

способностями, владели искусством визуализации идей и проектирования слов и более

сложных понятий и конструкций благодаря интенсивному, гармоничному, сбалансированному

развитию и взаимодействию основных функций двух полушарий головного мозга

человека – правого и левого полушарий, отвечающих за логическое

(аналитическое) и образное (визуальное, графическое, геометрическое) мышление. Асимметрия мыслительных способностей мозга человека способствовала культурной

устойчивости и росту жизнеспособности.

Единичные симультанные наскальные изображения Армении

указывают на ранние этапы развития мыслительного процесса и на доминантность

правого полушария у местных жителей. Латерализация полушарий у предков

армянского народа произошла очень рано. Возможно на этом раннем этапе у предков

армян возникли навыки речи (Ваганян Г, Степанян А. 2005).

Памятники археоастрономии, зодиакальные знаки и

созвездия, рисунки диких и одомашненных животных, изящные, стилизированные,

подчас идеальные формы изображений женщин, мужчин и детей, схемы пещер, планировки

односекционных и многосекционных построек, разновидности колесного транспорта, повозок,

телег (с фрагментами пашенного земледелия с упряжными пахотными орудиями,

парной запряжкой волов), а также колесниц, виды местности с высоты птичьего

полета, с поражающим репертуаром сюжетов и композиций в различных деталях

исполнения, в вариациях форм, особенно на фоне многочисленной пластики, характерны

для всех без ограничений очагов наскального искусства Армении.

Как системообразующий фактор они оказали огромное

влияние на качество содержания и формы познания древних людей, на становление интеллектуальной

и поведенческой культуры различных племен и народов Армянского нагорья, оказали

бесспорное влияние на многие цивилизации, способствовали их прогрессу в Передней

Азии, Палестине, Междуречье, в Старой Европе, в Индии и Средней Азии. Отголоски этих взаимовлияний отчетливо прослеживается не

только в культурах народов протоиндоевропейской и индоевропейской языковой

группы, но и некоторых представителей семитской языковой группы, в частности, древних

предков евреев. Значение данного открытия трудно переоценить, особенно для исследований

в области истории цивилизаций, культурологии, археологии, эпистемологии, психологии

и этнографии, письма и коммуникации, а также искусственного интеллекта, управления

знаниями. Особенно много инноваций можно ожидать в сфере арменоведения.

Приложение

Приложение 1

Культура Винча

Винча

Библское письмо

Приложение 2

Индоевропейские

прародины (Сафронов В.А.)

Винчанское письмо

Приложение 3

Финикийское письмо

Финики́йская пи́сьменность

Phoenician/Canaanite

alphabet

Proto-Hebrew/Early

Aramaic alphabet

Появление алфавита

Революция письменности

Приложение 4

Фестский диск

The limestone walls at Wadi el-Hol told a story of early

writing. By John Noble Wilford, November 13, 1999, The New York Times.

Приложение 6

Хеттский язык

Хурриты

Язык и происхождение

Приложение 7

Middle Bronze Age alphabets (Wikipedia, Redirected from

Proto-Sinaitic)

Протоармянские знаки, соответствующие протосинайским знакам

“по образу и подобию” (таблица 13 в)

Приложение 8

Harvard University Expedition in the Sinai 1927

Приложение 9

Открытие и

дешифровка древнейшей письменности Кавказа (Турчанинов Г.Ф., 1999)

Приложение 10

История

письменности

Приложение 11

Old European

/Vinča/ Danube script

Приложение 12

Тэртэрийские

надписи

Распространение

Толкования

Приложение 13

Каждую неделю в мире гибнет язык (из интервью академика РАН

Иванова В.В.)

Приложение 14

Армения колыбель цивилизации (Сардарян С.А.)

Приложение 15

Из

проекта "Кавказ в ранней преистории Евразии: ближневосточно-кавказский

путь и этапы расселения, генезис и вариабельность культурных традиций в

палеоэкологическом контексте".

Новые

данные о раннем палеолите Армении (Любин В.П. и Беляева Е.В.)

Приложение 16

Куро-аракская культура (Энциклопедия

археологии).

Куро-аракская культура

Куро-аракский энеолит (Мунчаев Р.М., Большая

советская энциклопедия)

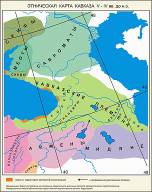

Приложение 17

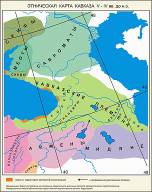

Этническая

карта Кавказа V-IV вв. до н.э.

Куро-аракская

культура

Приложение

18

О

фригийском языке, тэртерийских надписях и памятниках Каменной могилы

Вместо

заключения (Н. Марр, 1925г. и В.

Брюсов, 1916г.)

Проходит около

70 лет и вот что пишет известный искусствовед

На

юго-западе Армении обнаружен мозг древнейшего человека

Литература

Культура протоармянского рисунчатого письма относится в полной мере к исходному варианту

финикийского алфавита – библским псевдоиероглифическим знакам, к надписям Синая

и Палестины 1-ой половины 2-го тысячелетия до н.э. На наш взгляд, к этому

письму восходят и другие алфавиты Малой Азии.

Первым, кто высказал мысль о том, что псевдоиероглифическое

письмо Финикии было письмом кавказского происхождения, оказался австрийский

семитолог проф. Антон Ирку. Эту идею развил проф. Турчанинов Г.Ф. –

последний «могикан» лингвистической и исторической школы академика Н. Марра (Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа. Институт языкознания РАН, Московский исследовательский центр

абхазоведения, Москва. 1999, 263 стр.).

Куро-Аракская культура (охватывающая часть территории Армянского нагорья)

«добирается» до Сирии и Палестины (где она известна под названием

Кирбет-Керакской культуры). Археологи до сих пор не могут решить, то ли эта

культура вместе с ее носителями «ушла» с Кавказа на Ближний Восток, то ли,

напротив, «пришла» с Ближнего Востока на Кавказ. Отметим, что дагестанские

ученые настаивают на «местных», северовосточно-кавказских корнях Куро-Аракской

культуры и считают ее творцами древних хурритов (Турчанинов Г.Ф.).

Турчанинов Г.Ф. отмечает: «Впрочем, существует и

противоположное мнение, основанное на сравнительном анализе археологические

данных с данными древних клинописных текстов. Так осетинские и часть нахских

историков считают, что эта культура не создана хурритами, а, напротив,

разрушена их вторжением на Кавказ с Армянского нагорья. Имеются и другие

диаметрально противоположные версии и концепции».

Данные языкознания, сравнительной лингвистики о

большом сходстве хеттского языка к языкам кавказских народов не только не

удивляет, а наоборот, убеждает в достоверности предложенной авторами концепции. Если культура и языки народов Кавказа (Закавказья, в частности, абхазов)

продолжали еще оказывать значительное влияние на народы и государства Передней

Азии, то насколько же вширь и в глубину можно оценить не оцененную степень

влияния армянского языка и культуры на развитие тех же народов Кавказа? Об

этом более подробно изложено в труде М. Хоренаци История Армении.

Многие зарубежные историки и археологи, упускают факт,

что если бы не трагедия 1915 года (геноцид армянского народа в Османской

Турции), численность армян по предварительным подсчетам достигла бы сегодня около

30 млн. И они продолжали бы жить на территории Передней Азии и Армянского

нагорья. Так почему же жители Хеттии, в том числе, и предки армян не говорят

сегодня на хеттском или на абхазском языках? Прошли тысячелетия и до сих пор

абхазы и армяне бок о бок живут в Абхазии, не помышляя ни арменизировать, ни

абхазинировать культуру, или памятники в отличие от других соседей.

О воздействии фригийского языка о котором упоминается в трудах греческих авторах и, в

частности, Дьяконова И.М. (одного из последовательных критиков трудов Турчанинова

Г.Ф.) на формирование армянского языка можно дискуссировать, но при

одном уточнении, что на формирование самого фригийского и армянского языка

оказал влияние протоармянский язык. Об этом явно свидетельствуют сходства и

идентичность системы письма культуры Винча (6 - 5 тыс. до н.э.), восходящей к

Армянскому нагорью. Выходцы из Старой Европы, из Балкан, протоармяно-фригийские

племена, вторглись (или возвратились) на террриторию Передней Азии чтобы основать

новую цивилизацию в форме «нашествия народов моря» ?

Обратим внимание на другую идею Дьяконова И.М. (Тайны

древних письмен. Составитель, редактор и предисловие Дьяконова И.М., Москва,

1976г.) о том, что к «ранним (не засвидетельственным памятникам) вариантам

финикийского письма восходят фригийское и греческое письмо (и производные от

последнего, включая латиницу, кириллицу и мн. др.), а также письмо брахми».

Ученый не мог знать, что вскоре будет выявлено сходство архетипов армянских

наскальных рисунков с индийскими наскальными рисунками, более того, станут

достоянием факты, что индийские иероглифы восходят к армянским наскальным знакам

и символов и в целом к армянским идеограммам. Таким образом, идею ученого следует

откорректировать: письмо брахми также восходит к протоармянским наскальным

знакам и символам.

Общеизвестно, что «к финикийскому письму восходят самаритянское, арамейское письмо (а из него еврейское, арабское письмо

и другие алфавиты Передней Азии), включая косвенно грузинский и армянский» (Дьяконов И.М., см. также БСЭ, т. 27, стр.444). Очевидно, что это мнение также устарело

и требует уточнения. Недавно известный лингвист академик Иванов В. выдвинул

новую идею, развивая устаревшие подходы Старостина С.А. и Дьяконова И.М., см. приложение 13. Генетическое родство хеттов –

индоевропейцев, хурритов, урартийцев, гиксосов, покоривших Египет, в научном

мире уже почти не оспаривается.

В ближайших выпусках “АркаЛер” читатели

ознакомятся с другими работами авторов по развитию цивилизации Армянского

нагорья, по интерпретации данных эпистемологии, археологии, лингвистики,

психологии, когнитивной культуры и искусства. Будут представлены наскальные рисунки,

«каменные скрижали» в виде систематизированных таблиц архетипов форм крестов,

свастик, универсальных мотивов орнаментики, типов транспортных средств (повозок,

телег и колесниц), а также схем жилья, планировок строений, храмов, зернохранилищ.

Читатели ознакомятся с расшифрованными «по форме и содержанию» псевдоиероглифическими

знаками первых трех букв алфавита, «альфы и омеги» и др. В приложениях 1-18

приводятся некоторые дополнительные сведения.

Приложение 1

Культура Винча

Википедия, http://ru.wikipedia.org/wiki/

Винча — северобалканская археологическая культура эпохи неолита (Старая

Европа, V-IV тыс. до н.э.). Названа в честь первых находок,

обнаруженных в районе одноименной деревни близ Белграда.

Генетически связана с земледельческими культурами Малой Азии. Поселения

представлены землянками с глиняными печами. Встречается керамика с пиктограммами (т.н. древнеевропейская письменность). В истории Европы культура

Винча имела значение, сравнимое только с ролью Греции и ее воздействием на

«варварский» мир. Сходство этих двух культурных феноменов заключается в схеме

освоения пространства (колонизация, торговля, путешествия, но не завоевание), а

также в длительности и глубине воздействия. С появлением культуры Винча в

Европе, на Северных Балканах, происходит распад одной культуры или

культурно-исторической общности линейно-ленточной керамики и исчезновение

другой – Старчево-Криш. В то же время сама Винча существует с середины 5

тысячелетия до н.э. до середины 4 тысячелетия до н.э. по одним данным или до

первой четверти 3 тыс. до н.э. по другим.

Рис. 1. Культура

Винча

Параллельно с ее существованием

возникает новая послевинчаиская Европа как результат ее воздействия на культуры

субстрата. Причем, почти за полуторатысячелетнюю историю своего существования

Винча не прекращала своего воздействия, испытывая слабые влияния со стороны

вновь образующихся культур и культур субстрата. В этом проявляется уникальное

свойство ее культуры устойчивость. Окончательно исчезает Винча, определив

консолидацию центральноевропейских культур под баденской вуалью. Формы влияния

Винчи на Центральную Европу многообразны; в археологической терминологии они

выглядят в качестве вариантов самой Винчи, как культуры, в основе которых

доминирует винчанский комплекс (дочерние культуры), и как культуры, в которые

Винча вошла компонентом (типа Лендьел). Своё название древнейшая цивилизация

Старого Света получила от названия существующей деревни Винча, которая

находится в 10 км от Белграда. Именно здесь археологи в начале XX столетия

обнаружили руины восьми неолитических деревень.

Библское письмо —

нерасшифрованная письменность, предположительно являющаяся слоговым

письмом (около 100 знаков) из г. Губл (греч. Библос)

в Финикии,

условно датируется началом II тыс. до н. э., представлено несколькими

монументальными надписями. Возможно, являлось предком финикийского

алфавита; некоторые знаки совпадают по начертанию. В то же время,

внешний вид знаков, слоговая система письма (необычная для семитских народов,

так как в семитских словах корни состоят из согласных, и слоговое письмо

маскирует корень слова), а также история древних контактов Финикии говорит как

минимум о знакомстве создателя письменности с кипро-минойским письмом (хотя идентичные по начертанию

кипрские и библские знаки, скорее всего, имеют различное чтение). С 1928 по 1932 Морис Дюнан нашел около десяти надписей в

городе Библос на библском письме. В 1945 году Дюнан

опубликовал находки в своей монографии «Библское письмо». С момента выхода

монографии Мориса Дюнана несколько крупных ученых пытались расшифровать письмо: Э.

П. Дорм и А. Йирку (1946), Собельман (1961), Мартин (1962), Менденхолл (1985), Г.Ф. Турчанинов (1960), Гарбини (1988). Ни одна из указанных попыток дешифровки не является

общепризнанной. (Авторы данного материала возможно не

учли последнюю работу Турчанинова Г.Ф. (1999), где он

пересматривает некоторые подходы, изложенные в его ранних работах).

Приложение 2

Из книги Сафронова В.А.

Индоевропейские прародины. Горький, 1989г.

Диагностическим признаком цивилизации является

такой уровень развития производящей экономики, когда появляется прибавочный

продукт, высвобождающий часть общества для осуществления технического и

культурного прогресса (Дьяконов, 1982, с. 34-36). Этому сопутствуют

значительные перемены в социальной структуре: оформляется иерархия сословий;

регулирующей жизнь общества становится власть вождя (царя) и института жрецов.

Все эти явления оставляют след в материальной культуре, а следовательно, могут

быть зафиксированы в археологических памятниках. Так, характерным внешним

выражением перехода к цивилизации является появление города (на базе даже одной

территориальной общины – Дьяконов, 1982, с. 34-36), а в нем – дворцов или

храмов; разнообразных строений, связанных с разными их функциями,

специализированных мастерских, свидетельствующих о выделении некоторых ремесел,

и, наконец, письменности, без которой нет цивилизации.

Древняя цивилизация – это культура классового

общества, овладевшего письменностью. Рассмотрим, как эти признаки

цивилизации преломляются в археологических памятниках культуры Винчи и

насколько специфическими (т. е. культурно-дифференцирующими) для этой культуры

они являются. Ранняя Винча появляется в ареале распространения культуры

Старчево – Криш – Кёреш – Караново I-II (Брукнер, 1978, с. 435), причем,

характер взаимодействия пришлой культуры Винча с культурой субстрата был

мирный. (Это заключение основывается на совстречаемости в одном культурном слое

поселений старчевской и винчанской керамики, включением некоторых форм кухонной

керамики Старчево в винчанский комплекс (Брукнер, 1978, с. 435).

Происхождение культуры Винча нельзя

считать выясненным. Югославские исследователи полагают решенным вопрос генезиса

включением Винчи в систему балкано-анатолийского комплекса младшего неолита. В

эту систему включаются также памятники Парадими, Хад-жилар I, Веселиново

(Караново III). Однако памятника, адекватного Винче на территории Малой Азии,

до сих пор не называют. Возможно, это связано с не исследованностью западной

оконечности Малой Азии.

Этническая атрибуция культуры Винча определяется, исходя из ее генетической связи с культурой праиндоевропейского

состояния Лендьел, с одной стороны, а также связью с раннеиндоевропейской

пракультурой Чатал Хююка, с другой стороны. Промежуточное положение позволяет

говорить о ней как о пракультуре среднеиндоевропейского состояния, точнее

финала СИЕП, ввиду хронологической близости к началу позднеиндоевропейской

эпохи – рубеж IV/V тыс. до н. э.

Сравнительно-типологический анализ пластики

Винчи и Чатал Хююка показал уникальное и множественное сходство в

репертуаре сюжетов, в деталях исполнения, в разнообразии форм, особенно на фоне

многочисленной пластики неолитических культур Европы и Азии, что уже указывает

на не случайность реконструируемых связей двух культур. Винчанская пластика –

керамическая, а скульптура Чатал Хююка сделана, по большей части, из камня. К

числу общих сюжетов следует отнести "Акт рождения", "Мадонна с

младенцем", "Богиня на троне", "Близнецы". В обеих

культурах представлены фигурки мужские и женские, сидячие и стоящие, одетые и

обнаженные, с прической, реалистические и условные. Положение рук: вытянуты

вдоль туловища, соединены на поясе, скрещены на груди.

Очень выразительные параллели знаменитой богини с

леопардами и винчанской "Мадонны", сидящей на пятках. Орнаментация

шкуры леопарда кружками на скульптуре Чатал Хююка повторяется в орнаментации,

нанесённой на бедра женской фигуры в Винче. Уникальная скульптура из сдвоенных

фигур "Близнецы" повторяется в Винче и не повторяется в других

культурах неиндоевропейского круга. Близнечный культ распространен в

индоевропейских религиях, отражен в их мифологии. Кроме Винчи, встречен еще в

пластике Гумельницы. В Чатал Хююке имеются пинтадеры, которые сопоставляются с

глиняными плойками культуры Винча и Лендьел, на которых, кроме орнаментов,

наносились и знаки письменности. Наконец, уровень развития культуры Чатал

Хююка, определяемый исследователями как протоцивилизация, сопоставим с уровнем

более поздней цивилизации Винча.

Винчанское письмо представлено знаками геометрического линейного типа и толкуются как древнейшие

из известных нам надписей пока еще не разгаданной системы письма (Иванов, 1983,

с. 63). Таких знаков Иванов (1983, с. 56-57) приводит 210. Гимбутас

иллюстрирует письменность древнебалканских культур только 39 знаками.

Тодорович, Церманович (с. 41-44) – исследователи винчанского поселения Баньица

– приводят таблицу знаков, повторяющихся в ряде винчанских памятников. Знаки

наносились на дно и придонную часть сосудов, на их плечевую часть. Ими

украшались и культовая пластика, и бытовая керамика. Известны и глиняные

таблички (Тэртэрия, Градешница – рис. 12; 34-36; Николов, 1970, с. 1-6; В.

Георгиев, 1970 с. 8).

В существовании в Винче

письменности исследователи, начиная с первооткрывателя этой культуры М. Васича,

не сомневались и до находки глиняных табличек в Тэртэрии. Датировка поселения в

Тэртэрии ранним этапом культуры Винча – Винча-Тордош – и обнаружение в этом

слое табличек с письменностью свидетельствует о том, что винчанское письмо

сложилось в жреческом кругу еще до того, как оформились все признаки культуры и

экономики, которые позволяют нам утверждать существование цивилизации,

археологически представленной культурой Винча. Письменность – это необходимое,

но недостаточное условие для определения уровня развития общества как

цивилизации. Вторым признаком для констатации цивилизации является классовое

общество.

Таким образом, выше было

обстоятельно показано, что укрепления, дворцы, храмы, равно как и

соответствующая этим косвенным атрибутам дифференциация общества – выделение

сословий воинов и жрецов, а следовательно, и военных руководителей – вождей –

появляются только на поздней фазе существования культуры Винча (Винча – Плочник

I, II). Значит, будучи неместного (Происхождения, культура Винча появляется в

районах Юго-Восточной Европы в комплексе признаков, свидетельствующих о том,

что общественная организация и экономическая структура винчанского общества еще

не соответствуют требованиям, предъявляемым к цивилизации, хотя письменность

уже существует. В результате внутренних изменений винчанское общество уже в

Европе вступает в фазу формирования цивилизации, все признаки которой –

выделение части населения, осуществлявшей функцию управления, жреческие и

военные функции (материальный эквивалент которых: дворцы, храмы, укрепления,

цитадели) – складываются во второй половине существования культуры Винча. Не

следует забывать, что экономическое благосостояние винчанского общества"

как и любого, основывалось на труде земледельцев, скотоводов и ремесленников.

Если о существовании эффективного земледелия мы можем судить по мощности

культурного слоя винчанских поселений, которая достигает нескольких метров, а о

скотоводстве – по остеологическим материалам, которые указывают на состав стада

(60% – кости крупного рогатого скота; 17% – кости овцы и козы; 9% – кости

свиньи), то достаточно надежны и доказательства существования обособленного

ремесленного производства и сословия ремесленников...

Уточненные даты находок колесного транспорта

позволяют констатировать движение транспорта из Центральной Европы в двух

направлениях: 1) в Восточную Европу, на Северный Кавказ, может быть и

Закавказье и 2) в Малую Азию, Южную Месопотамию. Появление повозок в культуре

Хараппы связано с взаимодействием в Среднем Междуречье месопотамской

цивилизации с эламо-дравидским миром, проявлениями которого были эламская

цивилизация – на западе и хараппская – на востоке.

Основные миграционные потоки, которые фиксируются

историко-лингвистическими данными (движение палеобалканского субстрата из

Центральной Европы на Балканы и в Малую Азию и движение индо-иранцев и

индоариев по степям Северного Причерноморья и Предкавказья), исторически

обосновывают появление и быстрое распространение колесного транспорта в столь

отдаленных и казалось бы не связанных друг с другом районах. Хронологических

противоречий в предложенной схеме распространения колесного транспорта нет.

Происхождение колесного транспорта может быть установлено на основании древнейших

свидетельств существования колеса и повозки и факта принадлежности их к

цивилизации, где существует развитая металлообработка, практикуется пашенное

земледелие с упряжными пахотными орудиями, парной запряжкой волов или эквидов.

Это методические посылки, которые следуют из практических разработок проблемы

колесного транспорта.

Приложение 3

Финикийское письмо (википедия, http://ru.wikipedia.org/wiki)

Финики́йская

пи́сьменность — одна из первых зафиксированных в истории

человечества систем фонетического

письма. Появилась около XIII века до н. э. и, предположительно,

стала родоначальницей большинства современных письменных систем.

Использовала консонантный принцип, то есть для записи слов использовались только согласные звуки, а

значение гласных оставлялось на понимание читателя. Текст записывался справа

налево.

Phoenician/Canaanite alphabet, http://www.omniglot.com/writing/latin.htm#alatin

Proto-Hebrew/Early Aramaic alphabet

Краткая информация

Время возникновения |

XIII—XI вв. до н. э. |

Место возникновения |

Ближний

Восток, Библ, Тир |

Происхождение |

Неизвестное протосемитское письмо (гипотезы: Протосинайская письменность, Угаритский алфавит, Ханаанейское письмо, Библское

письмо) |

Система |

Фонетическая, запись только согласных |

Состав |

22 буквы |

Чтение |

Справа налево |

Языки |

В античности финикийской письменностью могли пользоваться

при записи любых языков Ближнего Востока, как индо-европейских, так и семитских. |

Документ |

Наиболее старый известный документ — предположительно саркофаг царя Ахирама в Библе, датируемый по

стилю надписи XIII в. до н. э. |

Использование |

Предок практически всех алфавитов, используемых для записи

индо-европейских и семитских языков. В настоящее время прямой минимально

изменённый потомок финикийского письма — самаритянское письмо — используется только у самаритян. |

Миф |

Греки приписывали изобретение алфавита финикийцам.

В Грецию был завезен Кадмом,

покинувшим Тир в поисках своей сестры Европы,

выкраденной Зевсом. |

Сложно

сказать, являлся ли финикийский алфавит

первым фонетическим алфавитом в мире, но именно он, появившись на свет около

трёх тысяч лет назад, дал начало практически всем алфавитным системам,

существующим на сегодняшний день. Между исследователями ведутся споры по

поводу, когда возник финикийский алфавит. В 1922 году археологи

нашли в склепе Библа каменный саркофаг царя Ахирама, на крышке которого прорезана

финикийская надпись. Пьер Монтет, нашедший саркофаг, и некоторые другие отнесли

надпись к XIII в. до н. э., однако в 1980-х годах Гибсон датировал

надпись XI

в. до н. э. Современные исследователи, опираясь на возраст глиняной

посуды, найденной в склепе Ахирама, выдвигают гипотезу, что Ахирам жил в VII

в. до н. э., и, таким образом, надпись на саркофаге не может дать

отсчет началу финикийской письменности. Тем не менее археолог Притчард в 1972 году при

раскопках селения Сарепта (между Сидоном и Тиром)

обнаружил глиняный кувшин с процарапанной надписью, которая, возможно является

самой ранней из выполненных финикийским письмом. Надпись на кувшине датируется

началом XIII в. до н. э., то есть выполнена во времена Троянской

войны, когда греки уже забыли свою линейную письменность и

заимствуют финикийский алфавит только через несколько столетий.

Элементы фонетической записи, предшествовавшие алфавиту,

появляются в письменностях Междуречья (аккадская силлабическая клинопись)

и, в особенности, Египта.

Так, в египетской иероглифике уже во времена Среднего Царства получила распространение

система одно-, двух- и трёхсогласных фонограмм, причём египетское иероглифическое письмо этого периода являлось сочетанием

идеографических и фонетических знаков с преобладанием последних. Уже в этой письменности

отмечается чисто фонетическая запись слов, для которых идеографическая форма записи непригодна, —

иностранных личных

имён и топонимов.

Первые следы использования алфавитных линейных (неклинописных)

систем относятся к XIV веку до

н. э. — это протохаанейские и протосинайские надписи. Буквы протохаанейского алфавита сохраняют стилизованные пиктографические начертания, однако используются фонетически.

Связь пиктографии и фонетики в этом алфавите акрофоническая,

т. е. для записи некоего звука используется упрощенное изображение предмета, название которого начинается с

этой буквы.

Так, буква «б» представляет собой не что иное, как стилизированное изображение

дома, beit. При этом этот символ больше никогда уже не обозначает «дом»,

только «б». И наоборот, для записи «б» используется только он.

Происхождение букв-пиктограмм

неясно, считается возможным заимствование египетских односогласных фонограмм,

однако со сменой их фонетического значения для адаптации протоханаанейской акрофонии.

Дальнейшее упрощение начертания протоханаанейского алфавита и привело к

появлению финикийской письменности: простая система, содержавшая всего 22

согласные буквы.

Сходные процессы адаптации

происходили и с клинописью в XIII веке до

н. э.. При раскопках Угарита (север сирийского побережья Средиземного

моря) были обнаружены тысячи глиняных табличек с клинописью.

Часть записей была на аккадском и представляла собой дипломатическую переписку,

но большая часть табличек содержала тексты мифологического характера,

записанные западносемитским письмом, адаптированным к глине и содержащим 30

символов клинописи —

т. е. угаритский

алфавит является, вероятно, первым неакрофоническим алфавитом.

Революция письменности

Создание алфавита произвело

настоящую революцию в мире письменности, сделав письменность доступной для

большинства людей. Один знак обозначает один звук. В первоначальном акрофоническом варианте алфавит к тому же содержал и «подсказки» пишущему и читающему, что

обуславливает его мнемоничность и облегчает его распространение — в

пределах, естественно, одной языковой группы. Вероятно, сочетание акрофонической мнемоники с простотой начертания и малым числом символов и привело к быстрому

распространению финикийского алфавита среди территорий, населённых народами,

говорившими на западносемитских языках. Дополнительным преимуществом

финикийского алфавита по сравнению с угаритским

алфавитом была его независимость от носителя надписи, в отличие от клинописи,

привязанной к глине, финикийская письменность была удобна для записи на любой

поверхности — от вощёных дощечек до остраконов (черепков), на которых

зачастую делались бытовые записи.

Следующим фактором распространения

явилась адаптируемость: алфавитная система не привязана к конкретному языку.

Несколькими десятками букв она теоретически позволяет записать любой язык.

Простота изучения алфавита не идет ни в какое сравнение с заучиванием, скажем,

нескольких тысяч китайских иероглифов.

Введение алфавита позволило демократизировать письменность. В обществах, использовавших алфавит,

мы уже не находим классов, подобных египетским писцам или китайским мандаринам.

Гибкость фонетической системы записи позволила применять её и для записи языков других языковых

групп: примером может служить повторение греками заимствования и адаптации

финикийского алфавита для записи своей речи — подобно тому как в Угарите была заимствована и адаптирована клинопись.

Результат сходен: подобно угаритскому, греческий

алфавит теряет акрофоничность финикийского. Своего рода современным отражением этой потери акрофоничности являются буквари,

в которых буква сопровождается изображением предмета, название которого

начинается со звука, соответствующего этой букве.

Дальнейшее развитие

Дальнейшая эволюция собственно

финикийского алфавита шла в части его начертания: потребность в скорописи

вызвала смягчение его начертания. Вместе с тем, процессы распространения,

заимствования и адаптации финикийского алфавита шли двумя путями. В области

распространения народов, говоривших на семитской группе языков, он трансформировался в арамейский, сохранивший консонантность и давший начало целому ряду письменностей, заимствование же греками и,

предположительно, этрусками, шло через адаптацию путём добавления гласных. Таким

образом, финикийская письменность дала начало нескольким ветвям письменностей:

Таким образом, большинство из

огромного количества существующих сегодня письменных систем являются прямыми

наследниками финикийского алфавита.

Приложение 4

Фе́стский диск —

уникальный памятник письма, предположительно Минойской культуры эпохи средней или поздней Бронзы.

Его точное назначение, а также место и время изготовления достоверно неизвестны.

Исследованию Фестского диска посвящено множество работ как специалистов, так и

энтузиастов, причём последние неоднократно делали заявления о дешифровке

надписи на его поверхности. Однако ни одно из предложенных прочтений не было

признано в научном сообществе. Работа по изучению Фестского диска продвигается

медленно, что связано, в первую очередь, с краткостью сообщения и

изолированностью применённой в нём системы

письма. По мнению большинства специалистов реальная перспектива

дешифровки Фестского диска может появиться только после обнаружения других

памятников этой же письменности. Также существует ряд гипотез о нелингвистическом

характере изображений Фестского диска. В настоящее время Фестский диск

выставлен в Археологическом музее Ираклиона (о. Крит, Греция).

Табличка Линейного А (PH-1), найденная рядом с диском. Прорисовка и

реконструкция сторон a и b Артура Эванса.

Приложение 5

November 13, 1999 November 13, 1999

The New York

Times. The limestone walls at Wadi el-Hol told a story of early writing.

By John Noble Wilford

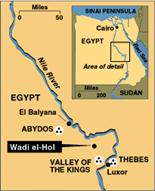

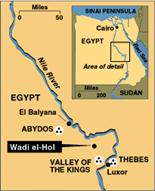

Оn the track of

an ancient road in the desert west of the Nile, where soldiers, couriers and

traders once traveled from Thebes to Abydos, Egyptologists have found limestone

inscriptions that they say are the earliest known examples of alphabetic

writing. Their discovery is expected to help fix the time and place for the

origin of the alphabet, one of the foremost innovations of civilization.

Carved in the cliffs of soft

stone, the writing, in a Semitic script with Egyptian influences, has been

dated to somewhere between 1900 and 1800 B.C., two or three centuries earlier

than previously recognized uses of a nascent alphabet. The first experiments

with alphabet thus appeared to be the work of Semitic people living deep in Egypt, not in their homelands in the Syria-Palestine region, as had been thought. Although

the two inscriptions have yet to be translated, other evidence at the discovery

site supports the idea of the alphabet as an invention by workaday people that

simplified and democratized writing, freeing it from the elite hands of

official scribes. As such, alphabetic writing was revolutionary in a sense

comparable to the invention of the printing press much later.

Alphabetic writing emerged as a

kind of shorthand by which fewer than 30 symbols, each one representing a

single sound, could be combined to form words for a wide variety of ideas and

things. This eventually replaced writing systems like Egyptian hieroglyphics in

which hundreds of pictographs, or idea pictures, had to be mastered.

"These are the earliest alphabetic inscriptions, considerably earlier than

anyone had thought likely," Dr. John Coleman Darnell, an Egyptologist at Yale University, said last week in an interview about the discovery.

"They seem to provide us

with evidence to tell us when the alphabet itself was invented, and just

how." Dr. Darnell and his wife, Deborah, a Ph.D. student in Egyptology,

made the find while conducting a survey of ancient travel routes in the desert

of southern Egypt, across from the royal city of Thebes and beyond the

pharaohs' tombs in the Valley of the Kings. In the 1993-94 seasons, they came

upon walls of limestone marked with graffiti at the forlorn Wadi el-Hol,

roughly translated as Gulch of Terror. Last summer, the Darnells returned to

the wadi with several specialists in early writing. A report on their findings

will be given in Boston on Nov. 22 at a meeting of the Society of Biblical

Literature.

Working in the baking June heat

"about as far out in the middle of nowhere as I ever want to be," Dr.

Bruce Zuckerman, director of the West Semitic Research Project at the

University of Southern California, assisted the investigation by taking

detailed pictures of the inscriptions for analysis using computerized

photointerpretation techniques. "This is fresh meat for the alphabet

people," he said. "Because of the early date of the two inscriptions

and the place they were found," said Dr. P. Kyle McCarter Jr., a professor

of Near Eastern studies at Johns Hopkins University. "it forces us to

reconsider a lot of questions having to do with the early history of the

alphabet. Things I wrote only two years ago I now consider out of date."

Dr. Frank M. Cross, an emeritus

professor of Near Eastern languages and culture at Harvard University, who was not a member of the research team but who has examined the evidence, judged

the inscriptions "clearly the oldest of alphabetic writing and very

important." He said that enough of the symbols in the inscriptions were

identical or similar to later Semitic alphabetic writing to conclude that

"this belongs to a single evolution of the alphabet." The previously

oldest evidence for an alphabet, dated about 1600 B.C., was found near or in

Semitic-speaking territory, in the Sinai Peninsula and farther north in the

Syria-Palestine region occupied by the ancient Canaanites. These examples,

known as Proto-Sinaitic and Proto-Canaanite alphabetic inscriptions, were the

basis for scholars' assuming that Semites developed the alphabet by borrowing

and simplifying Egyptian hieroglyphs, but doing this in their own lands and not

in Egypt itself.

From other, nonalphabetic

writing at the site, the Egyptologists determined that the inscriptions were

made during Egypt's Middle Kingdom in the first two centuries of the second

millennium B.C. And another discovery in June by the Darnells seemed to

establish the presence of Semitic people at the wadi at the time of the

inscriptions. Surveying a few hundred yards from the site, the Darnells found

an inscription in nonalphabetic Egyptian that started with the name of a

certain Bebi, who called himself "general of the Asiatics." This was

a term used for nearly all foreigners, most of whom were Semites, and many of

them served as mercenary soldiers for Egyptian rulers at a time of raging civil

strife or came as miners and merchants. Another reference to this Bebi has been

found in papyrus records.

"This gives us 99.9 percent

certainty," Dr. Darnell said of the conclusion that early alphabetic

writing was developed by Semitic-speaking people in an Egyptian context. He

surmised that scribes in the troops of mercenaries probably developed the

simplified writing along the lines of a semicursive form of Egyptian commonly

used in the Middle Kingdom in graffiti. Working with Semitic speakers, the

scribes simplified the pictographs of formal writing and modified the symbols

into an early form of alphabet. "It was the accidental genius of these

Semitic people who were at first illiterate, living in a very literate

society," Dr. McCarter said, interpreting how the alphabet may have

arisen. "Only a scribe trained over a lifetime could handle the many

different types of signs in the formal writing. So these people adopted a crude

system of writing within the Egyptian system, something they could learn in

hours, instead of a lifetime. It was a utilitarian invention for soldiers,

traders, merchants."

The scholars who have examined

the short Wadi el-Hol inscriptions are having trouble deciphering the messages,

though they think they are close to understanding some letters and words.

"A few of these signs just jump out at you, at anyone familiar with

proto-Sinaitic material," said Dr. F. W. Dobbs-Allsopp, who teaches at the

Princeton Theological Seminary in New Jersey and is a specialist in the

languages and history of the Middle East. "They look just like one would

expect."

The symbol for M in the

inscriptions, for example, is a wavy line derived from the hieroglyphic sign

for water and almost identical to the symbol for M in later Semitic writing.

The meaning of some signs is less certain. The figure of a stick man, with arms

raised, appears to have developed into an H in the alphabet, for reasons

unknown. Scholars said they could identify shapes of letters that eventually

evolved from the image of an ox head into A and from a house, which looks more

like a 9 here, into the Semitic B, or bayt. The origins and transitions of A

and B are particularly interesting because the Egyptian-influenced Semitic

alphabet as further developed by the Phoenicians, latter-day Canaanites, was

passed to the Greeks, probably as early as the 12th century B.C. and certainly

by the 9th century B.C. From the Greeks the simplified writing system entered

Western culture by the name alphabet, a combination word for the Greek A and B,

alpha and beta.

The only words in the

inscriptions the researchers think they understand are, reading right to left,

the title for a chief in the beginning and a reference to a god at the end. If

the early date for the inscriptions is correct, this puts the origins of

alphabetic writing well before the probable time of the biblical story of

Joseph being delivered by his brothers into Egyptian bondage, the scholars

said. The Semites involved in the alphabet invention would have been part of an

earlier population of alien workers in Egypt. Although it is still possible

that the Semites took the alphabet idea with them to Egypt, Dr. McCarter of

Johns Hopkins said that the considerable evidence of Egyptian symbols and the

absence of any contemporary writing of a similar nature anywhere in the

Syria-Palestine lands made this unlikely. The other earliest primitive writing,

the cuneiform developed by Sumerians in the Tigris and Euphrates Valley of present-day Iraq, remained entirely pictographic until about 1400 B.C. The Sumerians

are generally credited with the first invention of writing, around 3200 B.C.,

but some recent findings at Abydos in Egypt suggest a possibly earlier origin

there. The issue is still controversial. For Dr. Darnell, though, it is

exciting enough to learn that in a forsaken place like Wadi el-Hol, along an

old desert road, people showed they had taken a major step in written

communication. He is returning to the site next month for further exploration.

Приложение 6

Хеттский язык (Википедия) — мёртвый

язык, относится к индоевропейской семье языков (хетто-лувийская

группа). Известен по клинописным памятникам XVIII-XII вв. до н. э. Клинопись аккадского происхождения. Был распространён в Малой

Азии. Основной язык Хеттского

царства.

Хеттский народ сложился в

результате непрочного объединения нескольких племенных групп частично

различного происхождения. Древнейшим этническим субстратом были племена,

говорившие на языке абхазо-адыгейской группы, по всем данным, тесно связанные с Кавказом.

Эти древнейшие коренные племена в настоящее время называются «протохеттами» (т.

е. жившими в указанных частях Малой

Азии до образования Хеттского государства) или хаттами, поскольку их

язык в хеттских клинописных текстах назван хаттским. Этот термин происходит от

названия центральной части страны хаттов - Хатти (это название

лишь позднее заимствовали хетты-неситы для обозначения своей страны). Хатты

занимали центральную часть Малой Азии. Центром их политической и

культурно-экономической жизни был город Хаттуса (совр. Богазкёй).

На хаттов наслоились племена,

говорившие на языках анатолийской группы, относящейся уже к индоевропейскому

семейству. Пока ещё не решён вопрос о точном времени и пути продвижения

индоевропейских племен в М. Азию. Существуют гипотезы об их переселении в Анатолию в древнейшую эпоху через Балканы, через Кавказ, через восточные районы, но ни

одна из них ещё не подтверждена окончательно. Индоевропейские племена делились:

на неситов (названы так по городу Несе), занявших территорию, видимо к югу и

юго-востоку от Центральной М. Азии, на палийцев, живших в стране Пала и,

наконец, на лувийцев, страна которых - Лувия - простиралась на юге и юго-западе

М. Азии, вдоль Средиземного

моря. Лувийцы распространились и на юго-восток Анатолии, где почти

одновременно появился и хурритский этнический элемент.

Хеттская историческая традиция

связывала древнейший период истории хеттов с Куссарой, которая была столицей в начале

существования Хеттского государства. Культурные и общественные изменения

выразились... в том, что хетты сменили официальные староассирийский аккадский

диалект и письменность на родной язык и другой вариант клинописи,

заимствованный из Северной Сирии через жившие там

племена хурритов.

Последующий упадок царства в XII в. до н. э. был следствием внутренних раздоров

и внешних неудач, вслед за которыми, возможно, в стране разразился голод. Под

натиском «Народов

моря» Хеттское царство было уничтожено и перестало существовать.

Позднехеттские княжества

После падения новохеттского

царства в Анатолии бывшие вассальные княжества продолжали существовать как

самостоятельные государства. Их правители считали себя законными

правопреемниками империи, но не имели возможностей для реализации своих

амбиций. Тихо просуществовав несколько веков, они в IX-VIII вв. до н.э. были

покорены великими державами Двуречья - Ассирией, а затем Вавилоном.

Хурри́ты —

древний народ, появившийся на территории северной Месопотамии во второй

половине 3 тыс. до н. э. и принадлежавший к неизвестной языковой группе. Передней

Азии. Известны с 3-го тыс. до н. э. в Северной Месопотамии и по левым притокам Тигра.

В Сирии и Месопотамии жили вперемежку с семитами.

В XVI—XIII вв. до н. э. хурриты создали в Северной Месопотамии государство Митанни и оказывали сильное влияние на Хеттское

царство. В 1-м тыс. до н. э. жили разорванными ареалами по

западным, южным и восточным окраинам Армянского

нагорья.

Язык и происхождение

Хурриты говорили на хурритском

языке, который вместе с урартским образовывал хуррито-урартскую языковую семью. Её родственные связи

являются не до конца выясненными, однако согласно наиболее обоснованное

гипотезе (С.А. Старостин) эта семья родственна северокавказским языкам, особенно нахско-дагестанским. В I тыс. до н. э. хурритские царства

исчезают, однако хурритские имена ещё употребляются в аккадских текстах. Затем

остатки хурритов, видимо, растворяются среди арамеев, урартов, армян лувийцев, мидийцев.

Занимающие ныне часть территории хурритов курды не являются их

прямыми потомками, в частности курдский

язык является индоевропейским и происходит не от хурритского,

а от мидийского

языка.

Приложение 7

Middle Bronze Age alphabets (Wikipedia, Redirected from Proto-Sinaitic)

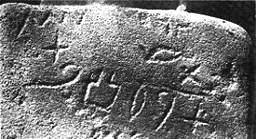

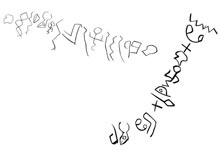

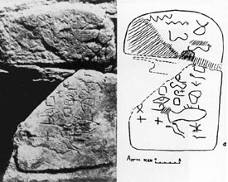

A specimen of

Proto-Sinaitic script containing a phrase, which means 'to Baalat'. The line

running from the upper left to lower right reads mt l bclt.

Traces

of the 16 and 12 characters of the two Wadi el-Hol inscriptions.

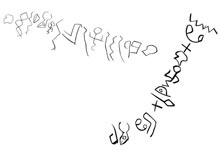

В таблице

13в представлены символы и знаки, извлеченные авторами из базы наскальных

рисунков Армении, которые соответствуют протосинайским знакам “по образу и

подобию”. Таким образом прототипом протосинайских знаков является культура

армянского наскального искусства, символы и знаки рисунчатого письма,

используемого на территории Армении (см. также таблицу 13б).

Таблица 13в

Приложение 8

Harvard University Expedition in the Sinai 1927

In 1927 a Harvard University Expedition in the Sinai made a

side trip upon their return from Santa Catherina through Serabit el-Khadim.

They removed some inscriptions left by Petrie and delivered them to the Cairo Museum. They also increased the corpus of Proto-Sinaitic inscriptions by three (Lake,

Blake, and Butin 1928). B. Harvard, 1930-35. The above effort was a

prelude to a much more ambitious and well-planned under-taking by Harvard University. From 1930 to 1935 Harvard and the Catholic University of America worked

at Serabit el-Khadim and uncovered ten more inscriptions from the area (Butin,

New, Lake and Barrois 1932; and Butin, and Starr).

Приложение 9

Из книги Турчанинова Г.Ф. Открытие

и дешифровка древнейшей письменности Кавказа. Институт языкознания

Российской Академии наук, Московский

исследовательский центр абхазоведения, Москва. 1999, 263 стр. анинов еоргий Фёдорович

В

книге дешифруются и исследуются надписи, устанавливающие существование на

Кавказе доселе неизвестной цивилизации и созданного в ее недрах силлабического

письма, принадлежащего предкам абхазов, абазин и убыхов, которые некогда называли

себя ашуйцами, а стану свою Ашуей. В III тысячелетии до н.э. эта страна

простиралась от Черного моря на юге до нынешнего Майкопа на севере и выходила

за пределы рек Кубани на северо-западе и Фазиса (Риона) на юго-востоке.

Древнейшими археологическими реалиями ашуйской цивилизации были майкопская,

куроаракская, дольменная и колхидская культуры. Публикуемые письменные

памятники ашуйского языка охватывают период с середины III тысячелетия до н.э.

по IV – V вв. н.э. В конце III – начале II тысячелетия до н.э. ашуйское письмо

было занесено в древнюю Финикию продававшимися туда ашуйскими рабами и

утвердилось в ней как протобиблское (псевдографическое) письмо. Этим

объясняется однообразие в письменностях Ашуи (древней Абхазии) и Библа

(Финикии). Ашуйское письмо в Библе явилось в дальнейшем основой к созданию

собственного финикийского письма.

С точки зрения развития лингвистической и исторической наук из

публикуемых памятников письма особое значение имеют фонетизированные

силлабо-пиктограммы на серебряных сосудах Майкопского кургана середины III тыс.

до н.э. В истории письменной культуры нашего многоэтнического государства мы

впервые сталкиваемся со столь древним памятником письма, заговорившем с нами на

доступном нашему пониманию кавказском языке. Ведь памятнику 4500 лет. Для

теоретиков и историков письма майкопские фонетизированные силлабо-пиктограммы

дают хорошую пищу для размышлений о путях развития идеографического письма,

поскольку в этой области, когда речь идет о начальных периодах развития

письменностей, у нас нет недостатка в общих рассуждениях, а в данном случае мы

располагаем конкретным материалом, на конкретном языке, в конкретный период

истории народа – создателя письма, народа, уже обладавшего высокой степенью

языкового абстрагирования.

Для лингвистов, работающих методом внутренней реконструкции над

воссозданием древней структуры исследуемых ими абхазского, абазинского и

убыхского языков, майкопские фонетизированные силлабо-пиктограммы, конкретно

привязаннные к культуре энеолита, дают богатую пищу для размышлений об

этно-лингвистических процессах в ранний период истории северо-западного

Кавказа, предостерегают лингвистов от поспешных выводов о генетических

общностях в отношении языков и народов, обитавших на этой территории.

Археологам и историкам, после того, как благодаря фонетизированным

силлабо-пиктограммам Майкопского кургана определилась этническая принадлежность

погребенного в нем владыки, ныне можно направить свои усилия на изучение

специальных сторон проявления, влияния и распространения не майкопской культуры

вообще, а конкретной ашуйской культуры. И, наконец, этнографам, благодаря

конкретной племенной принадлежности Майкопского кургана, ныне можно связывать

далекое этнографическое прошлое абхазов, абазин и убыхов с недавним прошлым и

настоящим этих народов более уверенно, с меньшими колебаниями. Вслед за

фонетизированными силлабо-пиктограммами Майкопского кургана древнейшими

письменными памятниками Ашуи оказываются, относящиеся уже к эпохе бронзы (XIX –

XVIII вв. до н.э.), целиком силлабические тексты бронзовых табличек, спатул и

каменных стел из колонии ашуйских рабов в Библе, в древнейшей Финикии.

Ашуйцы были здесь совершенно новыми поселенцами. Они еще не испытали

на своем языке воздействия инфильтрации финикийской речи, они жили еще

событиями только что или недавно совершившимися, а поэтому эти библские

документы для истории древней Ашуи и ашуйского языка, да и древней Финикии, не

имеют себе равных. Далее, начиная с известной Майкопской надписи XIII – XII вв.

до н.э. опять идут памятники преимущественно местные. Эти памятники, с теми или

иными перерывами, охватывают историю Ашуи вплоть до времени поздней античности

(IV – V вв. до н.э.), когда письмо начинает быстро исчезать.

Причины деградации и исчезновения древней ашуйской письменной

культуры пока неизвестны. Мы знаем в истории человечества немало разных

цивилизаций, постепенно хиревших и, наконец, исчезнувших вместе с присущей им

письменной культурой. Древняя Ашуя-Абхазия в этом списке оказывается не первой

и не последней. Вопрос потребует многих специальных исследований. Историкам и

лингвистам будет над чем задуматься. В литературе указывается два самоназвания

убыхов: пех и туах. Абхазов и абазин убыхи называли азыга. Абхазы убыхов –

туаха. Название убых представляет собой черкесскую форму именования этого

народа. Язык убыхов, как показывают наши тексты, был в древности ближе языку

родственных им абхазов и абазин, чем теперь. Современный убыхский язык

образовался в результате сильной инфильтрации со стороны черкесов. В науке

убыхами заинтересовались уже тогда, когда они оказались все в Турции,

оторванными от тех мест, которые взрастили их, отсюда много неясностей в их

истории и взаимоотношении с народами и племенами, которые окружали их на

Кавказе.

Приложение 10

История письменности (Википедия)

-3300

Самые старые

письменные документы, найденные на раскопках древнего города Урук, относятся к 3300

году до н. э.

-3200

Египетские иероглифы.

-3200

Иератическое

письмо в Египте.

-3100

В

северо-западном Индостане на основе идеографической Раннехараппской

письменности возникает древнейший известный алфавит —

консонантно-силлабическая «письменность долины Инда» (расшифрована в середине 1980-х гг.

группой учёных под руководством Ю. В. Кнорозова).

-2800

Шумерская

письменность из идеографической становится клинописью.

-2000

Клинопись

используется для записи аккадского

языка (ассирийский и вавилонский).

Шумерский

язык используется как язык ученых.

Следы письменности у ольмекской цивилизации (Центральная Америка).

-1800

Возникает критское

письмо оригинального происхождения.

Кодекс

Хаммурапи (Вавилон).

-1600

Хетты и лувийцы используют лувийскую

иероглифическую письменность (дешифрована в нач. ХХ в.).

Библское

письмо (Финикия).

-1500

Протосинайская письменность на Ближнем Востоке: 30 похожих на

египетские иероглифы букв — по мнению ряда семитологов, древнейший

алфавит. Протоханаанейская письменность.

-1400

Китай: религиозные тексты на панцирях черепах.

Угаритский

алфавит (Северная Сирия): 30 букв клинописью.

-1300

Финикийская письменность: 22 согласные буквы.

-1200

Саркофаг царя Ахирама в Библе с финикийским

алфавитом. Критское

письмо окончательно выходит из употребления.

-1000

Финикийский

алфавит распространяется по Средиземноморью и Азии. Староеврейская, арамейская и южноаравийская письменности.

-800

Введение

гласных: Малоазийские алфавиты (карийский, лидийский, ликийский,

сидетский и др.). Греческая письменность.

Приложение 11

Old European /Vinča/ Danube script, http://www.omniglot.com/writing/vinca.htm

Origin

These symbols have been found on many of the artefacts excavated

from sites in south-east Europe, in particular from Vinča near Belgrade, but also in Greece, Bulgaria, Romania, eastern Hungary, Moldova, southern Ukraine and the former Yugoslavia. The artefacts date from between the 7th and 4th

millennia BC and those decorated with these symbols are between 8,000 and 6,500

years old. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the

earliest form of writing ever found, predating ancient Egyptian and Sumerian

writing by thousands of years. Since the inscriptions are all short and appear

on objects found in burial sites, and the language represented is not known, it

is highly unlikely they will ever be deciphered.

Symbols

dating from the oldest period of Vinča culture (6th - 5th millennia BC)

Common

symbols used throughout the Vinča period

Other

Vinča symbols

Приложение 12

The Tărtăria

tablets are three tablets,

discovered in Tărtăria, Romania. They bear

incised symbols that have been the subject of considerable controversy among archaeologists, some

of whom claim that the symbols represent the earliest known form of writing in the world.

Тэртерийские

таблички

Тэртэрийские надписи —

три необожжённые глиняные таблички, обнаруженные в 1961 г. румынскими

археологами близ села Тэртэрия (рум. Tǎrtǎria) в румынском жудеце

Алба, примерно в 30 км от города Алба-Юлия.

Находки сопровождались 26 фигурками из глины и известняка, а также обгоревшим костяком

взрослого мужчины. Две таблички прямоугольные, одна — круглая, причём в

двух из них просверлены отверстия. Диаметр круглой таблички не превышает

6 см, остальные ещё меньше. На одну сторону табличек нанесены изображения

рогатого животного, ветки дерева и целого ряда относительно абстрактных

символов (возможно, сцена охоты). Первоначально все предметы были отнесены

археологами к доиндоевропейской культуре Винча (ок.

2700 г. до н. э.), тем более что сходные пиктограммы были известны из находок керамики в Винче с 1875 г. Однако последующий радиоуглеродный анализ обезглавленного человеческого скелета и

костей животных, найденных в одном слое с табличками, отодвинул их возраст (и

датировку археологической культуры в целом) к 5500 г. до н. э.

Распространение

В настоящее время известно до

тысячи объектов культуры Винча, на которых процарапаны подобные

пиктограммы — подчас всего одна или несколько, но в некоторых случаях и

довольно большое их количество, расположенных рядами — горизонтально,

вертикально либо по кругу. При этом пиктограммы, напоминающие животных или

ветки деревьев, перемежаются с абстрактными символами вроде крестов, свастик и шевронов.

Находки пиктограмм сделаны не только в Румынии, но и в соседних странах: у

берегов греческого озера Кастория,

в Сербии, Венгрии, Молдавии и на Украине.

Несмотря на разделяющие их сотни километров и сотни лет, пиктограммы

демонстрируют удивительное сходство на всём протяжении ареала культуры Винча.

Толкования

Тэртерийские надписи стали

археологической сенсацией, особенно после того, как авторитетный археолог Мария

Гимбутас, занимаясь восстановлением культуры и религии доиндоевропейской Европы, объявила нанесённые на них

пиктограммы древнейшей в мире формой письменности.

Если предположение Гимбутас верно, то так называемая «древнеевропейская

письменность» существовала на континенте задолго не только до минойской (которая традиционно считается первой письменностью

Европы), но и до протошумерской и протокитайской систем письма. Согласно книге Гимбутас 1991

года, эта система возникает в первой половине VI тыс. до н. э.,

распространена между 5300-4300 годами и исчезает к 4000 году до н. э. Исследователь

Ш.Уинн (1973) выделил 210 знаков письма, состоящих из 5 базовых элементов и

представляющих модификацию примерно 30 основных знаков. Число знаков указывает

на то, что письменность была силлабической.

Х. Хаарманн (1990) нашёл около 50 параллелей между данной системой и критским и кипрским письмом. Большинство

исследователей не разделяют взгляды Гимбутас. На первых порах после публикации

находок в Тэртерии в науке господствовало мнение, что пиктограммы обозначали

принадлежность того или иного предмета (как правило, керамики) определённому

лицу. Однако широкое распространение пиктограмм на территории разных стран на

протяжении многих столетий поставило под сомнение обоснованность этой гипотезы.

Согласно другой теории,

пиктограммы тэртерийского типа могут быть объяснены путём сопоставления с

первыми примерами минойской и шумерской письменности. Как и в случае с клинописью,

первоначальной функцией пиктограмм мог служить учёт имущества и указание на его

стоимость. В поддержку этой теории приводят тот довод, что пиктограммы зачастую

наносились на днище горшков. Примерно шестую часть пиктограмм составляют знаки,

напоминающие гребень или щётку, — это могли быть примитивные цифры. В настоящее

время наиболее общепринято объяснение пиктограмм из Тэртерии как знаков

ритуально-культового характера, которые использовались при отправлении

религиозных обрядов, после чего теряли значение. Человек, в захоронении которого

были найдены таблички, мог быть шаманом. Сторонники

этой теории указывают на отсутствие эволюции пиктограмм на протяжении всего

времени существования культуры Винча, что трудно было бы объяснить, имей они

отношение к фиксации торгового оборота. На то, что общество не приписывало

пиктограммам большой экономической ценности, указывают и места их

обнаружения — они были захоронены под жилищами либо выбрасывались вместе с

отходами жизнедеятельности как мусор. Пиктограммы оставались в ходу до

наступления бронзового

века (нашествие индоевропейцев),

после чего вышли из употребления, и на смену им не пришло никакого подобия

письменности. Не исключено, что пиктограммы тэртерийского типа представляли

собой такой же ранний этап в формировании письменности, как петроглифы Чатал-Хююка и Каменной

Могилы, интерпретация которых наталкивается на сходные сложности.

Источник — «http://ru.wikipedia.org/wiki.

Приложение 13

Из

интервью академика РАН Иванова В.В. «Каждую неделю в мире гибнет язык»,

Медовников Д., Механик А., «Эксперт»

№21 (610), 26 мая 2008 г.

Санта-Фе (США) стал центром русской лингвистики. Результатом

американского проекта должно стать описание того, как возникло человечество и

его языки, как оно распространилось по всем континентам и доказательство того,

что все человечество едино.

"Мы его (имеется в виду праязык) условно, для

СМИ, назвали «языком Адама и Евы», имея в виду, что, когда наши предки вышли из

Африки, их, конечно, было очень мало и должны были доплыть до южной части Азии,

обогнуть все южное побережье Евразии и добраться, в конечном счете, до

Австралии. Всего в мире сейчас шесть тысяч языков. Но каждую неделю в мире

гибнет какой-нибудь язык. К середине века предсказывают сохранение только

шестисот языков. Останется всего шестьсот из шести тысяч"…

Одна из главных задач, которые стоят перед

лингвистами, – успеть сохранить их для будущего изучения. Лингвисты записывают

их с помощью компьютеров в Институте мировой культуры при Московском

университете, где директором работает Иванов В.В.. Там сравнивают разные языки,

ищут родственные, классифицируют. Для индоевропейских языков построена так

называемая сравнительная грамматика. С ее помощью можно восстановить, как

«выглядели» предки языков. "Скажем, праславянский язык, который

существовал полторы тысячи лет назад. И общий предок большинства

индоевропейских языков – праиндоевропейский, которому примерно 7 тысяч

лет".

"Потрясающе интересно сравнение этих

лингвистических результатов с генетическими. Известно, что генетика и

молекулярная биология приблизились к возможности изучения происхождения групп

людей по генам. Создается география генов, исследуется, как человек расселялся

(в проекте участвует также корпорация IBM). Предполагается, что наша общая

родина в Африке. Возможно, именно там примерно 200 тысяч лет назад жила

родоначальница всех нас. И, может быть, часть языков в Южной Африке до сих пор

осталась от того древнего времени. Это сейчас исследует сын Старостина. А

основная часть языков, которые сейчас существуют в мире, – результат расселения

человечества из Африки, которое произошло примерно 50 тысяч лет назад".

Иванов В.В. считает, что Европа и Ближний Восток были

заселены неандертальцами. Неандертальцы не пустили африканских предков на

Ближний Восток. И им, поэтому пришлось идти в обход, они заселили южную

оконечность Азии, потом попали в Океанию и в Австралию и, как теперь

установлено, через северо-восток Азии, то есть через территорию современной

России, – в Америку. "Сравнение результатов, полученных молекулярной

биологией и лингвистикой, и восстановление с их помощью древней истории

человечества – это программа науки на двадцать первый век". Лидируют в

выполнении этой программы в части лингвистики российские ученые. "Кто

понял это? Понял нобелевский лауреат Гелл-Манн, создатель теории кварков.

Будучи главой Фонда Макартура – «фонда гениев Америки», по возрасту, он уже

собрался уходить на пенсию, но сказал, что последнее, что он хочет сделать на

своем посту, это дать большую сумму денег нашей (российской группе под

руководством Иванова В.В.) группе лингвистов. Фонд Макартура согласился, и в

Санта-Фе, где у Гелл-Манна Институт сложных систем, открыт большой, на полтора

миллиона долларов, проект, посвященный сравнению всех языков мира. Старостин

возглавил эту работу. Работают там, в основном наши ученые или те, кто получил

образование у Старостина".

Первый уровень сравнения дает возможность построить

праязык, которому около 7 тысяч лет. Второй уровень позволяет построить

праязык, которому 15 тысяч лет. Сейчас лингвисты достигают уровня приблизительно

в 50 тысяч лет. Это время расселения предков из Африки.

В.В. Иванов рекомендует обратить большее внимание

инновациям, связям лингвистики с генетикой, например, в решении проблемы

происхождении этрусков. "Это частный вопрос – откуда переселились в Италию

этруски, народ, который повлиял на Рим. Сейчас проведены генетические